Forschende der Universität Regensburg haben den Zusammenhang zwischen der Tageszeit, zu der Menschen körperlich aktiv sind, und der Wahrscheinlichkeit für Adipositas und Diabetes untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Bewegung am Nachmittag und Abend besonders vorteilhaft ist, während nächtliche Aktivität mit einer größeren Wahrscheinlichkeit verbunden war für beide Volkskrankheiten.

In die Auswertung flossen die Daten von rund 61.000 Teilnehmenden der NAKO Gesundheitsstudie aus den Jahren von 2015 bis 2019 ein. Die NAKO ist Deutschlands größte Langzeit-Gesundheitsstudie mit insgesamt über 200.000 Teilnehmenden. Die Universität Regensburg beteiligt sich dabei nicht nur an den Auswertungen der Studie, sondern untersucht im Studienzentrum am Universitätsklinikum Regensburg auch fortlaufend Personen aus der Stadt und dem Landkreis Regensburg.

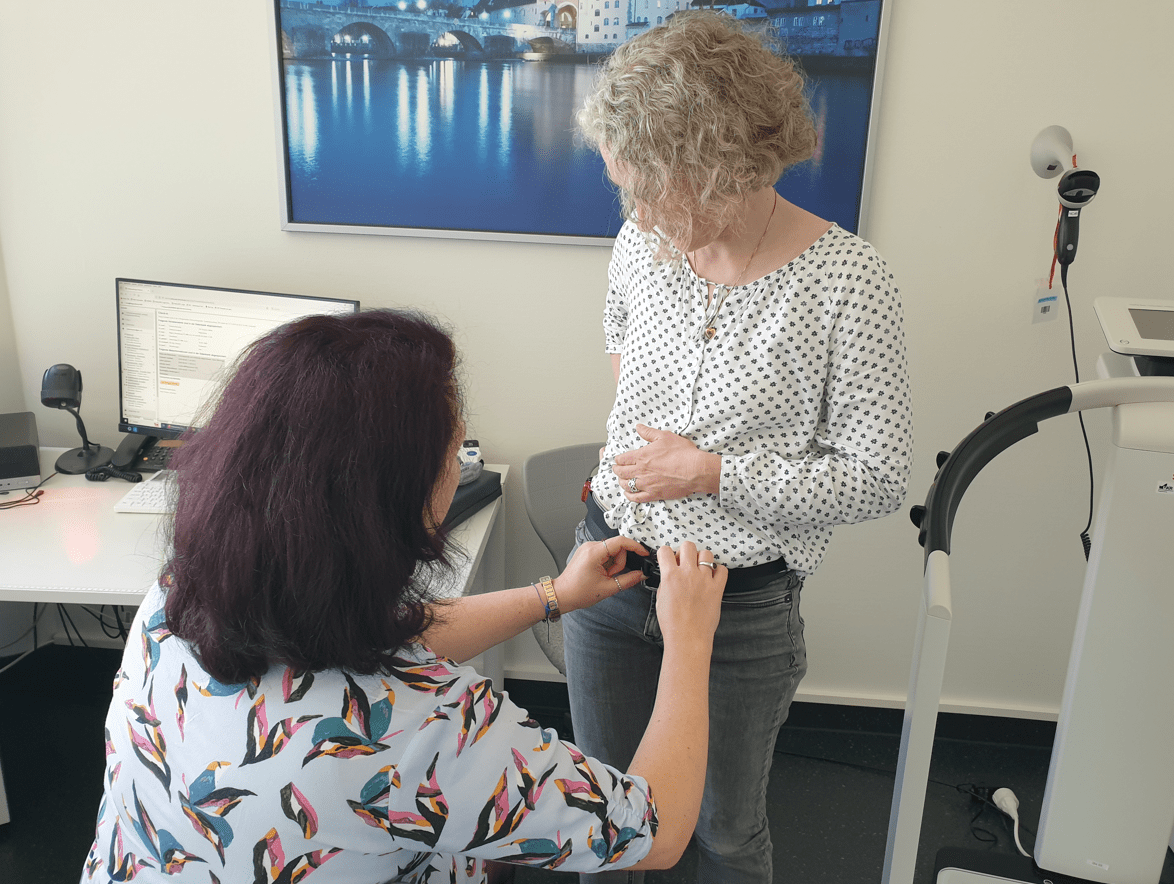

Neben einer Vielzahl von anderen Befragungen und Untersuchungen, wird in dieser Studie zusätzlich die körperliche Aktivität mit Hilfe eines Bewegungssensors gemessen. Dieser zeichnete 24 Stunden am Tag über sieben Tage hinweg die Bewegungen auf.

Auch Dr. Helene Sigloch, Regensburger Stadträtin und Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl hat sich bereit erklärt, im Rahmen ihres Untersuchungstermins einen Bewegungssensor zu tragen. „In meinem Beruf sitze ich sehr viel. Mit Radfahren und Laufen versuche ich, die negativen Folgen für meine Gesundheit wieder auszugleichen – und dabei auch etwas für die Umwelt zu tun“, erklärt Dr. Sigloch, „und ich freue mich, dass ich durch meine Teilnahme dazu beitragen kann, dass Volkskrankheiten wie Diabetes besser erforscht werden können. Die NAKO Gesundheitsstudie ist eine extrem vielfältige Studie, schon jetzt untersuchen Forscher die verschiedensten Fragestellungen. Es ist großartig, dass Regensburg hier mit einem Studienzentrum mittendrin ist!“ Das zeige, wie stark der Wissenschaftsstandort Regensburg ist.

Das Team rund um Dr. Michael Stein, Wissenschaftler an der Universität Regensburg, untersuchte mit statistischen Methoden den Zusammenhang zwischen der Tageszeit der körperlichen Aktivität und der Wahrscheinlichkeit für Adipositas sowie Diabetes. Dazu unterteilten sie die körperliche Aktivität in Zeitabschnitte: morgens, nachmittags, abends und nachts. Die Fettleibigkeit war definiert mit einem Body-Mass-Index ≥ 30 kg/m². Zur Diagnose von Diabetes haben die Forschenden entweder eine ärztliche Angabe oder den sogenannten HbA1c-Wert herangezogen. HbA1c wird auch als Langzeitzucker bezeichnet und liefert Informationen zum durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der vergangenen zwei bis drei Monate. Parameter wie Geschlecht, Alter, Studienregion, Bildung, Beschäftigung, Alkoholkonsum, Rauchen, Nachtschichtarbeit und Schlafdauer wurden in den Datenanalysen berücksichtigt.

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Adipositas und Diabetes je nach Tageszeit der körperlichen Aktivität unterscheidet. Eine hohe körperliche Aktivität am Nachmittag und am Abend war mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Fettleibigkeit assoziiert als eine hohe körperliche Aktivität am Morgen. Nächtliche Aktivität hatte den ungünstigsten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit, stark übergewichtig zu werden. Die Assoziationen für Diabetes waren ähnlich, mit der geringsten Wahrscheinlichkeit bei nachmittäglicher, gefolgt von abendlicher und morgendlicher Aktivität und einer höheren Wahrscheinlichkeit für nächtliche Aktivität. Diese Zusammenhänge blieben auch nach Berücksichtigung von Schlafdauer, Schichtarbeit und Beschäftigungsstatus bestehen.

“Studien haben gezeigt, dass der menschliche Stoffwechsel einem Tagesrhythmus, der die Insulinwirkung und den Blutzuckerspiegel beeinflusst, folgt. Daher könnte es für Menschen mit Übergewicht oder Diabetes von Vorteil sein, ihre körperliche Aktivität gezielt in die Nachmittags- oder Abendstunden zu legen, um die positiven metabolischen Effekte körperlicher Aktivität mit dem Stoffwechselrhythmus zu synchronisieren. Es muss aber einschränkend gesagt werden, dass eine einzelne Studie niemals konkrete Empfehlungen geben kann und weitere Studien notwendig sind, um Aussagen zu Kausalzusammenhängen treffen zu können”, sagt Erstautor der Publikation Michael Stein. Zudem wurde in der vorliegenden Studie nicht zwischen freiwilliger Freizeitaktivität und beruflich bedingter Bewegung unterschieden. Ebenso wenig wurde die Art der Bewegung – ob es sich um Ausdauer oder Krafttraining handelt – festgestellt. Die Untersuchung ließ auch die Ernährung der Teilnehmenden unberücksichtigt, obwohl sie den Stoffwechsel beeinflussen kann.

Die vorliegende Arbeit ist eine sogenannte Querschnittsstudie. Das bedeutet, dass Zusammenhänge an Daten von verschiedenen Personen zu einem Zeitpunkt berechnet wurden. Um mögliche Ursachen zu erforschen, sind sogenannte Längsschnittstudien eine wichtige Voraussetzung. Hierbei werden Daten der untersuchten Personen zu verschiedenen Zeitpunkten – zum Beispiel aus der Basisuntersuchung und der Zweituntersuchung der NAKO-Teilnehmenden – genutzt. Diese Forschungsergebnisse ermöglichen dann auch Aussagen zum gesundheitlichen Verlauf.